從未來科學大獎到科學探索獎:中國能擁有自己的諾貝爾獎嗎?

發布時間:2018-11-21 科技相關

2018年11月18日,中國首個世界級民間科學大獎“未來科學大獎”在北京舉行本年度頒獎典禮,袁隆平等7位科學獎分享3個獎項,每項獎金100萬美元。

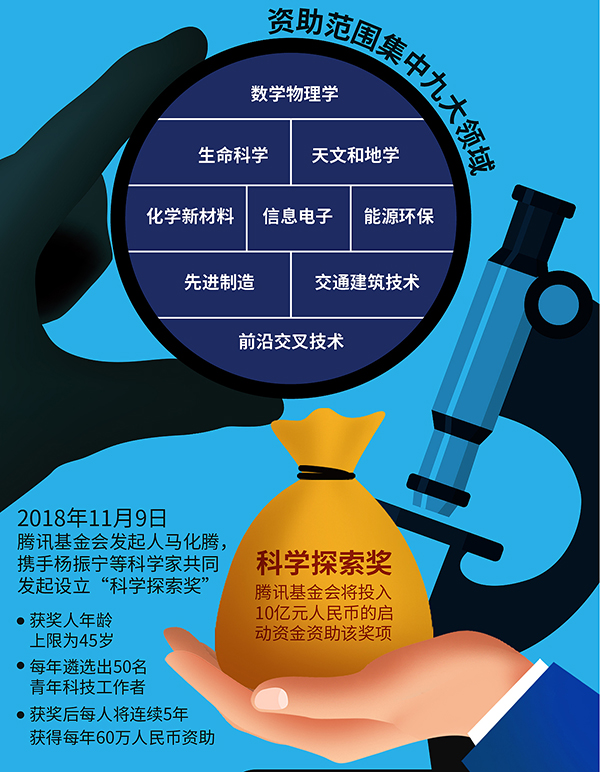

而就在不久前的11月9日,騰訊公益慈善基金會于騰訊公司成立20周年之際宣布,騰訊公司董事會主席兼首席執行官,騰訊基金會發起人馬化騰,與知名科學家共同發起設立“科學探索獎”,騰訊基金會將投入10億元人民幣的啟動資金資助該獎項。

而談起科學獎項,就不能不提起國內頗為流行的諾貝爾獎,回顧這一百多年來科學獎項的歷史,和以諾貝爾獎為代表的科學獎項的流行,或許能給今天的人們一些啟示。

馬化騰

眾所周知,諾貝爾本人是一個有著明顯歷史學神話(myths,亦即帶有宗教、民族、進步等意識形態或者價值取向)色彩的科學家,他的炸藥堪比牛頓的蘋果,用胡適的話說是一個典型的“箭垛式人物”。

隨著時間的推移,越來越多的歷史畫筆將本不屬于他的東西都歸到了他的頭上,這讓其本身極具話題性,用今天互聯網的話說,他自己就是個大IP,自帶流量,十分有利于傳播。何況他還是個有錢人,他的遺產在當時已占到瑞典年財政收入的17%,歷史學的箭垛在經濟學里叫馬太效應,這筆收入被交個一個類似今天基金會的組織打理,每年抽取一部分費用作為諾貝爾獎獎金,而資本的力量在任何時候都具有極大的推動作用,加上較為嚴謹的評選,使得諾貝爾獎頗受學術界認可。

諾貝爾本人所處的19世紀被歷史學家稱作“維多利亞時代”,這一時期,科學技術從英國興起,伴隨著的工業化徹底改變了世界。

同一時期,還有幾項不得不提的工作。一項是達爾文的表弟高爾頓提出的計量法,特別是將計量法應用于社會科學,即人文社會科學的數學化,后面將看到它的巨大作用;一項是法拉第的講座,用今天的話說即科學傳播的誕生,在法拉第之前科學基本上停留在貴族的玩物的階段,從法拉第開始,他不僅面向貴族講解科學,也面向大眾,這一項工作促進了科學在不同階層的傳播,也讓富人意識到科學技術不再僅僅是逗樂的魔術,企業家討論科學技術也由奪人眼球的話題逐步轉向了對工業化的促進。

這項工作在20世紀初最亮眼的果實之一就是實業化學家索爾維創辦的索爾維會議,諾貝爾也是這種思潮下深受感染的一員。

科學技術在一戰、二戰得到了重分的體現(如一戰的坦克、二戰的原子彈等),二戰后,各國都加大了對科學技術尤其是基礎科學的重視,更不用說近代以來被堅船利炮打開國門的中國。等到1978年“科學的春天”到來,國內科學某種意義上才算逐步正式與國際接軌。

二十世紀八九十年代,到處都是思想萌芽的種子,甚至還有一種被稱為“科學倒爺”的奇怪生物,即將國外的科學知識倒賣到國內的人,那時候對中國而言,一切新鮮事物都值得嘗試。這時候科學史界有個叫趙紅洲的學者,1995年在科技政策、科學管理、科學史的期刊上一連發表了若干篇大同小異的論文,《中國切莫忘了諾貝爾獎》《中國不可淡漠諾貝爾獎》《中國科學不要忘記諾貝爾獎》,其內容基本一致,文章中說當時20-30歲的年輕人知道諾貝爾獎的只有21%,有些領導還說諾貝爾獎是可有可無的東西,這讓他很為中國科學擔憂。

趙紅洲為什么這么說呢?這就要回到前面說的計量學了,我們都知道計量學的關鍵在于選取何種指標作為標準,這和今天的大數據本質是一致的。大數據本質上可以認為是計算機幫助下的計量學,深層數據發掘的本質其實就是計量指標的選擇問題。

趙紅洲就是選擇諾貝爾獎作為衡量一個國家科學發展的標志,他通過分析諾貝爾獎(如得主的國籍等),得出了一系列著名的論斷,如二戰前后科學中心從德國轉移到了美國,并且美國科學也在走下坡路,言下之意是中國需要抓住機會,成為下一個科學中心。

這些結論在學界當然見仁見智,但引起了較大的社會影響。如果我們在知網等中文搜索引擎中搜索,就會發現幾乎就在趙紅洲發表這些論文的同時,國內學術界對諾貝爾獎的討論突然熱了起來,隨后諾貝爾獎也逐步從學術界進入公共輿論場,成為學術界、政府的一項重要指標。這一指標不僅中國在用,國外也在用,例如日本學界就提出21世紀上半葉日本要培養出50位諾貝爾獎得主,即平均一年一位,截至目前來看日本基本達標。

當時討論最為熱烈的問題是,中國為什么沒有培養出自己的諾貝爾獎得主。這方面的討論至今仍在繼續,而現在人們又提出了新的問題,為什么要選擇諾貝爾獎這個指標。隨著中國人獲得諾貝爾獎以及中國經濟和科學實力的發展,學術界早就開始反思諾貝爾獎的重要性,乃至開始反思唯論文論。

這當然不是說諾貝爾獎不重要,當大多數人都認可一個指標的時候,它自然變成了某種標準,這和企業、工業的標準是一樣的,而掌握了標準即掌握了話語權。

而科學看似普適的屬性掩蓋了這一點,其中的關節其實看看諾貝爾文學獎就一目了然了。中國一直在呼吁國內的自己的學術期刊,尤其是中文期刊,也是出于這類考慮。所以,成立各國自己的科學獎項,政府(從話語權角度)和企業(從自身發展和科學發展角度)都是極為樂意的,中國自然也不會錯過這一場盛宴,且已經有了很多嘗試,例如2016年成立的未來科學大獎。這些獎項的宣傳稿里時常會看到中國版諾貝爾獎的字眼,其含義也是復雜而深刻的。

不過,獎金對科學促進本身而言卻不是最為重要的。科學獎項的獎金相對于社會在科學技術研究方面的整體支出而言幾乎是九牛一毛,很多企業一年的研發經費遠遠超過諾貝爾獎的獎金,而科學史家早就對科學工作者做過研究,一方面名譽和榮譽,尤其是科學發現的優先權是科學工作者最為看重的東西。

索爾維會議幾乎沒有獎金,今天提起索爾維會議,尤其是第五屆索爾維會議,沒有人不高山仰止,套用梅貽琦的話說:“大學不在于大樓而在于大師”,獎項也是一樣的。如果一個獎項的評委或者評價標準本身就水平極低,評出來的獎項就會毫無說服力,即便有再多的獎金也只是資本家的自娛自樂。另一方面,科學研究同樣是一項職業,研究者也和從事其他職業的人一樣有基本的生存生產需要。

最近一則流行的新聞就是十萬年薪重慶天眼招不到科研人才,如果要說經濟的直接作用,那么提高科學工作者的福利待遇,解決他們的后顧之憂,比一個隔段時間才評一次的獎項更為有用。

尤其重要的,現在興起的很多獎項,為了維護其權威性,頒給的都是成名已久的大家,這不過是馬太效應的又一體現,看起來對一線科技工作者起不到激勵的作用。

同樣因為馬太效應,更多的科研工作者會投入可能獲得諾貝爾獎等重磅獎項的科學領域,進一步促進該領域的發展。這就變成了一個無法言說的場景,因為大家無法保證那些冷門的領域是否更為重要,這才是黑暗森林的本質,《三體2》里的章北海就為此殺害了數位航天界的前輩。

回到科學探索獎,據說這個獎項緣起于企業家馬化騰與科學家饒毅的一次飯桌對談。在這次談話中,饒毅談到國家對科學人才的需求與人員經費限制的矛盾,認真地向馬化騰建議,發揮民間力量的優勢,來支持青年科學家。

無論這個“神話”是否屬實,它都帶有濃重的中國特色,國家對自然科學是大力支持并有較大需求的,但是人員經費受到限制當然也是實情。因此,馬化騰設立這個獎項的舉措看起來像一場國家動員,因為祖國需要,民間有責任有義務承擔起這個責任,符合“公有制為主體,多種所有制經濟共同發展”,也符合計量學的一些研究現實:基礎科學研究的重大突破都是有年輕人做出的,所以獎勵年輕人是利益最大化的、最有投資回報率的,何況沒有成名成家的年輕人是最需要資源獎勵的。

不過,大量的計量經濟學研究表明,用大量資金來做基礎研究,絕不能指望它產生立桿見影的作用,它更像是一個工具箱,你永遠不知道你什么時候發現自己的基礎研究能產生巨大的經濟、社會效益,而等到需要再去發明就太晚了,這也是科學探索獎不要求回報的理由之一。

目前看來,未來科學獎等獎項主要獎勵的也是成名成家的科學巨擘,這對他們而言無異于錦上添花;科學探索獎更注重獎勵青年科學工作者,這當然是一種進步。但是,也不必過于驚奇或抬高,畢竟企業資助科學研究的歷史也不算短,國內外重大的民間科學獎項也基本可以看作企業對科學界的反哺,正如馬化騰在公布獎項前已在某問答網站上提問未來的基礎科學將如何改變互聯網一樣,科學的慈善(乃至慈善)本就是一門生意,只不過在大家心中生意似乎會貶損科學的無私性。

相較于國家科學進步獎這樣的政府獎項,民間的獎項沒有了行政的背書,某種意義上在學術界不具備權威性,這和當前學術體制本身的原因有關,不能苛求企業去完成一項如此艱巨的任務。但值得一提的是,新設立的科學獎項應該忘記對標諾貝爾獎這一目的,雖然這是最終目標,但只有手中無劍才能做到心中有劍,忘記標準才能超越標準,否則好高騖遠容易適得其反。

來源:鳳凰網